编者按:近日,《光明日报》以“破解干旱区生态密码,让塔里木河的碧波永远荡漾”为题,报道我院孙自永教授、刘运德教授等人,努力破解塔里木河流域水文循环与生态环境效应“密码”,为流域水资源可持续利用与生态环境保护贡献力量。现全文转载如下:

近日,中国地质大学(武汉)环境学院教授刘运德带领研究生,在实验室对来自新疆塔里木河流域的一批水样开展分析,努力破解隐藏其中的水文循环与生态环境效应“密码”。

近三年来,他们和中国地质调查局西安地质调查中心、新疆维吾尔自治区生态环境监测总站、黄河勘测规划设计研究院有限公司的技术团队紧密合作,共同开展塔里木河流域水环境调查与生态效应评估,为流域水资源可持续利用与生态环境保护贡献力量。

塔里木河流域,中国地质大学(武汉)师生开展地表水样采集

新疆南部的塔里木河总长2179千米,蜿蜒于塔克拉玛干沙漠边缘。这条中国最长的内陆河,以102万平方千米的流域面积,在干旱荒漠之间孕育出独特的绿洲与生命走廊。然而,这广大的区域生态承载能力极为脆弱。

由中国地质大学(武汉)牵头,联合中国地质调查局西安地质调查中心、新疆维吾尔自治区生态环境监测总站以及黄河勘测规划设计研究院有限公司,共同承担了下设课题《塔里木河流域水环境调查与生态效应评估》的研究重任。近三年来,四家单位40余名专家学者、技术骨干与研究生,在塔里木河流域行程超过8000公里。

他们围绕课题紧密协作,揭示了塔里木河流域地下水水质演变、水位动态及其生态效应,深化了对水岩作用、灌溉淋滤及生态输水的认识;编制了主要绿洲区地下水埋深、水质图集,发现地下水整体淡化、局部咸化及大规模降落漏斗特征;构建了生态输水—地下水埋深—植被响应模型,提出生态输水的优化方案。

课题负责人、中国地质大学(武汉)环境学院教授孙自永表示:“这项综合研究,并非局限于单一的水文地质或环境领域,需要地质、水文、生态、环境等多学科的支撑。各科研单位和机构联合开展野外综合调查研究,是当前科研攻关的趋势,唯有如此,研究才能更加深入。”

中国地质大学(武汉)师生在塔里木河流域开展水样采集与现场记录

中国地质调查局西安地质调查中心正高级工程师马洪云说,近三年来,他们每年采集水样超过1000组,走过1000多个不同点位。

夏日,大家顶着40℃以上的高温炙烤。冬季,迎着零下20℃的凛冽寒风。“在野外采集水样,既要保护好自身安全,同时也要维护好仪器设备。仪器一旦出故障,我们就像在茫茫野外失去了双眼,工作会陷入极大困境。” 新疆维吾尔自治区生态环境监测总站正高级工程师常玉婷回忆。

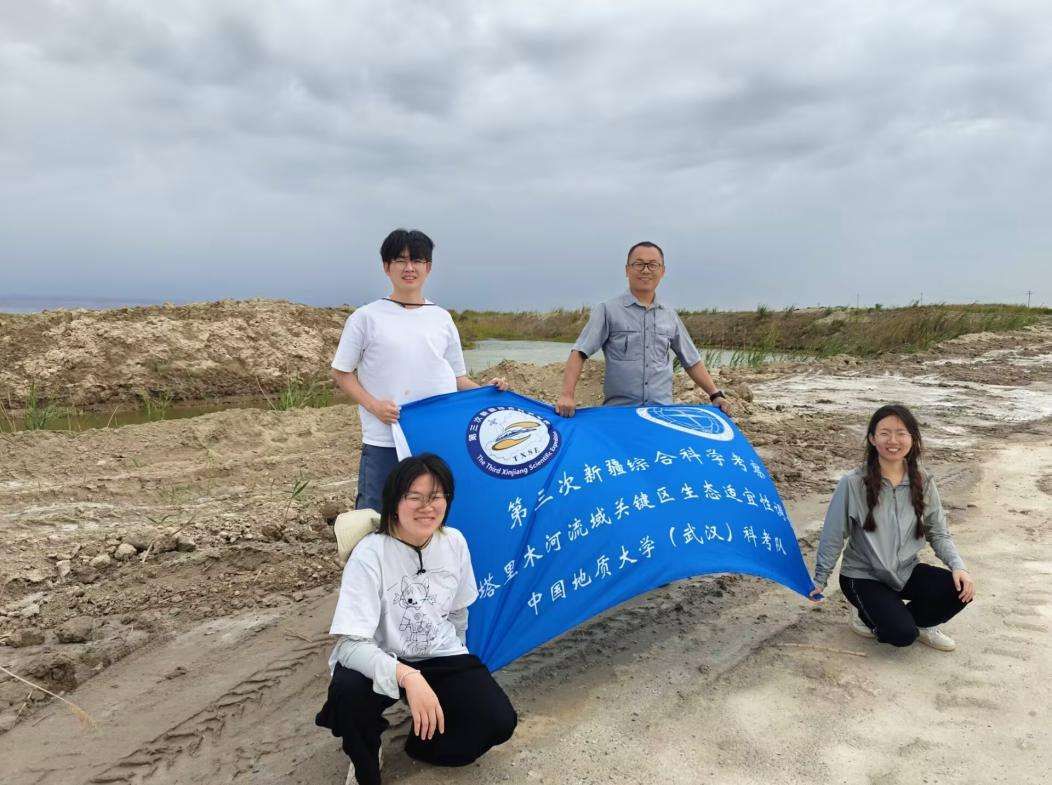

在塔里木河流域,孙自永教授(后排右)和研究生们一起

眼下,尽管课题《塔里木河流域关键区生态适宜性调查》实现了研究目标,但是塔里木河流域的生态保护,注定是一场漫长的远征,仍需更多科技工作者持续努力,用智慧破解干旱区生态密码,让塔里木河的碧波永远荡漾。(光明日报全媒体记者张锐 通讯员陈华文)

原文链接:https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/fd6c900669c94a1792ef6b45cdda7333