(通讯员李杨 编辑申墁烨)近日,我院生物系研究生杨程晟与导师曾宪春教授的最新研究成果—“Microbial reductive mobilization of As(V) in solid phase coupled with the oxidation of sulfur compounds: An overlooked biogeochemical reaction affecting the formation of arsenic-contaminated groundwater”在国际知名期刊《Journal of Hazardous Materials》(IF: 12.2, 一区)上发表。

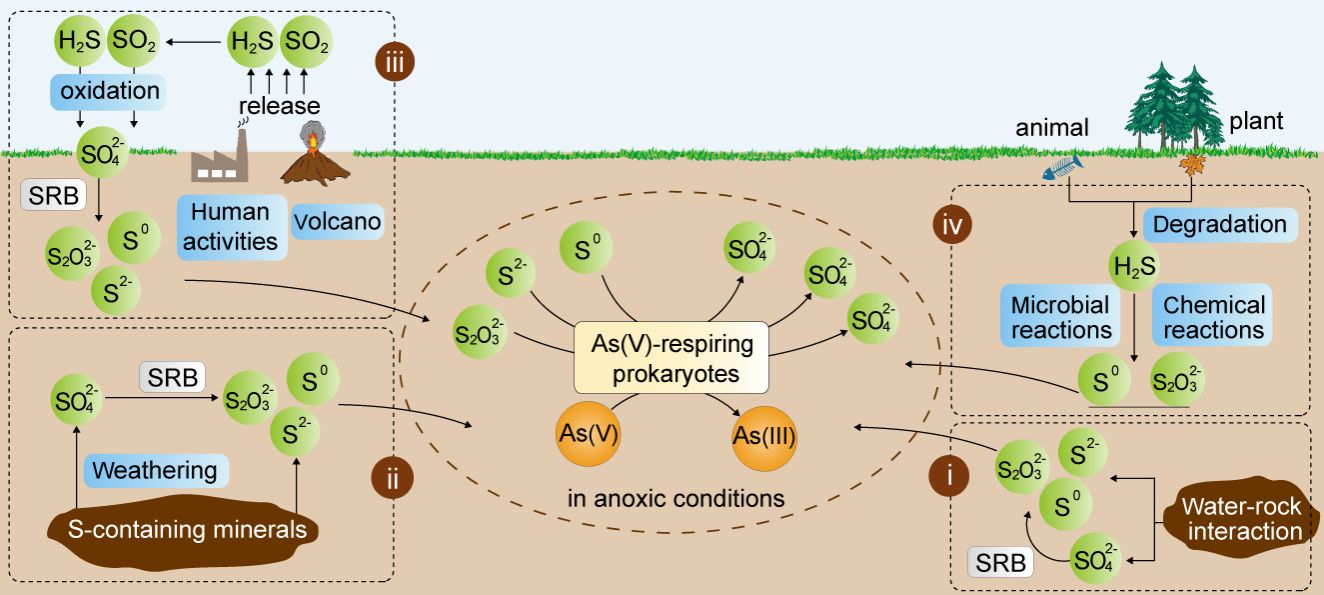

本研究揭示了还原性硫化合物在砷生物地球化学循环中的新型驱动机制。传统观点认为,在无氧/微氧地下水环境中,异化砷呼吸还原菌(Dissimilatory Arsenic-Respiring Prokaryotes, DARPs)主要依赖可溶性小分子有机酸作为电子供体,通过As(V)异化还原作用将固相As(V)转化为高毒性、强迁移性的As(III)。然而,本研究通过系统分析发现,在典型高砷含水层的强还原环境中,存在浓度显著的S0、S2O32-、SO32-及S2-等还原态硫化合物。基于此,研究团队创新性地提出:这些还原性硫化合物可能作为非传统电子供体,参与驱动DARPs介导的固相As(V)异化还原过程。为验证该假说,研究团队综合运用宏基因组学深度分析和严格厌氧微生物富集培养以及功能分析技术,首次证实了硫代硫酸盐等还原态硫化合物可有效替代传统有机电子供体,通过激活arrA等关键砷代谢功能基因的表达,显著促进固相As(V)向溶解态As(III)的形态转化。这一发现不仅拓展了人们对微生物砷还原代谢途径的认知,而且更为深入解析地下水砷污染成因提供了新的理论视角。

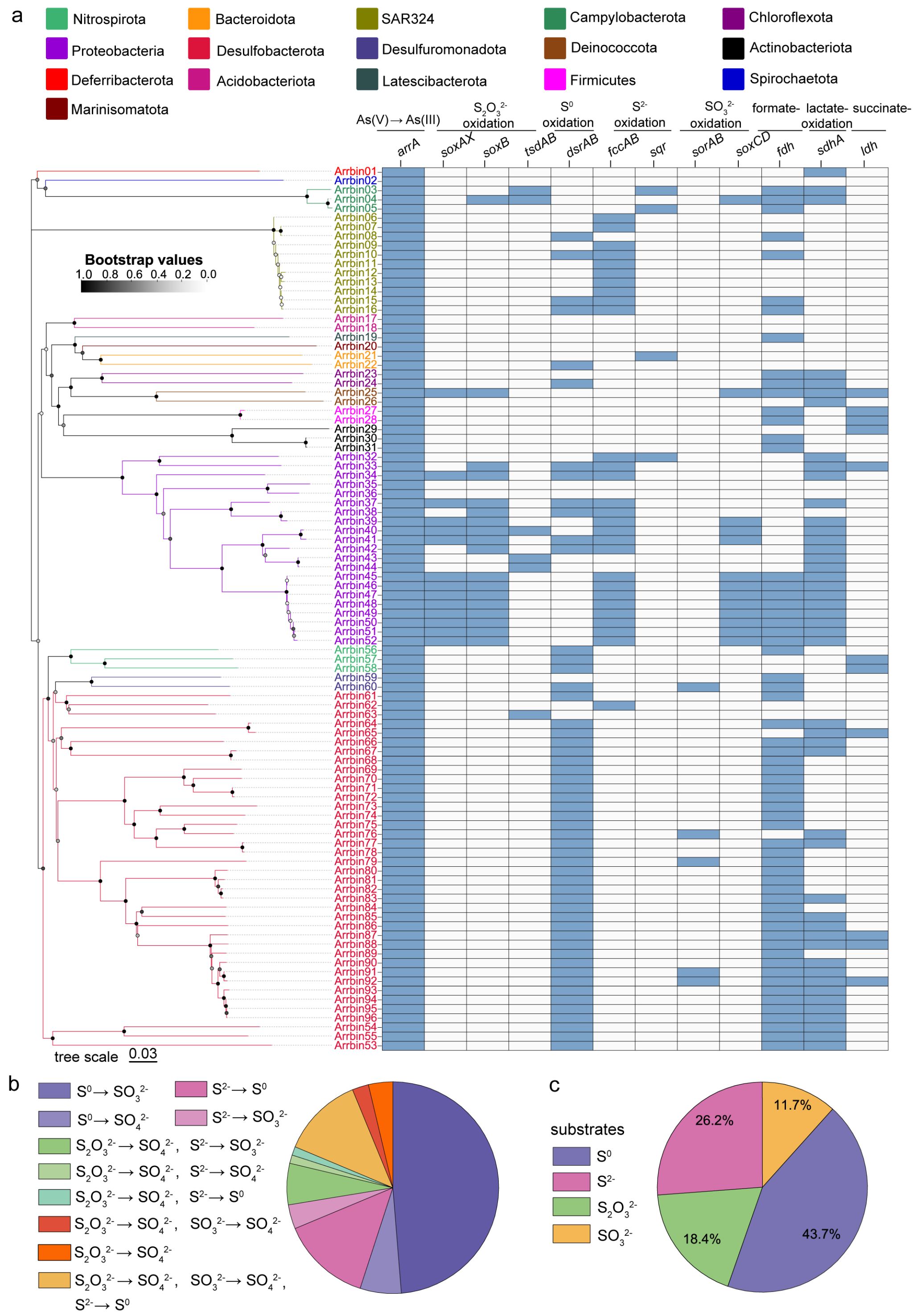

研究团队采集了不同污染程度的砷污染土壤样本,并制备了三种富集培养液(AssL、AssM、AssH),其中DARPs能高效将As(V)还原为As(III)。从其宏基因组序列中获得了多个高质量 MAGs,大部分含有完整的Arr酶,表明它们属于DARP MAGs(Arrbins)。进一步分析发现,84%的Arrbins至少具备一种还原性硫化物氧化能力,且基因组系统发育结果显示它们分布于 Desulfobacterota、Proteobacteria等多个门类。不同门的Arrbins在硫化物氧化途径上具有独特特征:如Desulfobacterota仅具S⁰氧化途径,而Proteobacteria则具多种途径。根据所含硫氧化酶类型,Arrbins可分为十个亚群,能利用S⁰、S₂O₃²⁻、S²⁻和SO₃²⁻作为底物(图1)。

图1: 富含砷还原酶基因arrA的DARPs富集液的宏基因组分析。

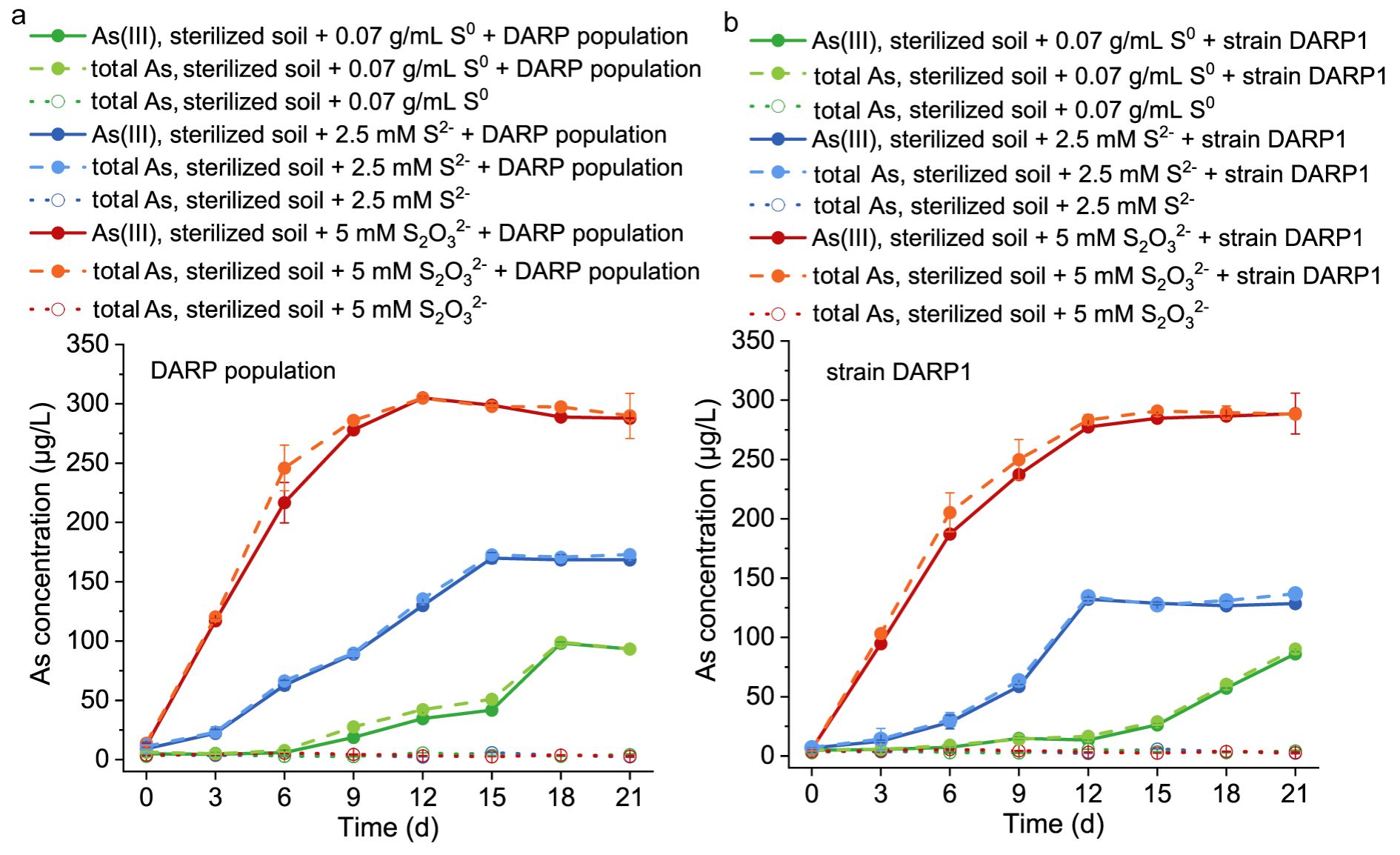

为验证DARPs在实际反应中的功能,我们利用DARPs富集液和一株新分离的可培养菌株Intrasporangium sp. DARP1进行了实验。结果显示,DARPs群落能在厌氧条件下以S⁰、S₂O₃²⁻ 和S²⁻为电子供体,将As(V)还原为As(III),并伴随SO₄²⁻生成。进一步研究表明,DARP1可独立完成上述耦合反应,但在以SO₃²⁻为电子供体时未表现出该功能。最终,在群落和单株水平的砷释放实验中证实,DARPs能以还原态硫化合物作为唯一电子供体,高效驱动固相As(V) 的还原性溶解与释放,从而显著促进地下水中砷的污染(图2)。

图2: DARPs介导的与还原态硫化合物氧化偶联的土壤中固相砷还原性释放。

总而言之,本研究通过宏基因组学和微生物分析,发现了微生物催化还原态硫化合物氧化偶联固相砷还原这一新的生物地球化学反应,揭示了硫化合物如何影响微生物介导的固相砷还原性溶解和释放过程。这一发现为地质与环境微生物领域提供了新知识,并丰富了微生物介导的高砷地下水形成的微生物学机制。

该项研究成果受横向项目基于人工智能的地质微生物与多肽应用基础研究(2021046154)和国家自然科学基金委创新研究群体项目(41521001)联合资助。

论文信息:Yang, C.S1(杨程晟), Xu Y.F1(徐一帆), Yu T.T(余婷婷), Li Y(李杨), Zeng X.C*(曾宪春). Microbial reductive mobilization of As(V) in solid phase coupled with the oxidation of sulfur compounds: An overlooked biogeochemical reaction affecting the formation of arsenic-contaminated groundwater, 2025, 492, 138234.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138234