第一作者:李俊霞

通讯作者:王焰新

通讯单位:中国地质大学(武汉)环境学院

成果简介

(转自环境人Environmentor)近日,中国地质大学(武汉)王焰新院士团队联合德国、加拿大学者,在地球科学领域著名学术期刊Earth-Science Reviews上发表了题为“Spatial distribution and formation mechanisms of high-iodine groundwater throughout China”的综述论文。该研究总结了中国高碘地下水的空间分布规律,阐明了含水层碘的物源与赋存形态,讨论了导致含水层碘富集的宏观水文地质过程和微观生物地球化学机理,展望了高碘地下水的未来研究方向。该研究成果为理解地下水系统中碘迁移富集机制和全球碘循环规律,以及推动与高碘地下水有关的甲状腺疾病防控,提供了重要理论支撑。本研究受到国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目资助。

引言

碘是甲状腺激素合成必需的一种微量元素。碘摄入不足或过量分别导致碘缺乏症和碘过量症。在世界卫生组织推荐的加碘盐政策实施下,长期摄入富碘的食物或饮用水会导致碘过量症。目前高碘地下水对全球数百万人的健康构成严重威胁,尤其是在中国。因此理解高碘地下水的空间分布规律和迁移富集机制,对地下水资源的安全供给和可持续利用至关重要。尽管自上世纪70年代起就有饮用高碘地下水导致甲状腺肿的调查研究,但只到近十年来才开始系统研究含水层中的碘水文生物地球化学行为。因此本综述论文首先概述中国原生高碘地下水的空间分布规律,阐明碘的物源和赋存形态,然后讨论地下水系统中控制碘迁移富集的水文-生物地球化学过程,最后展望高碘地下水的未来研究方向。

图文导读

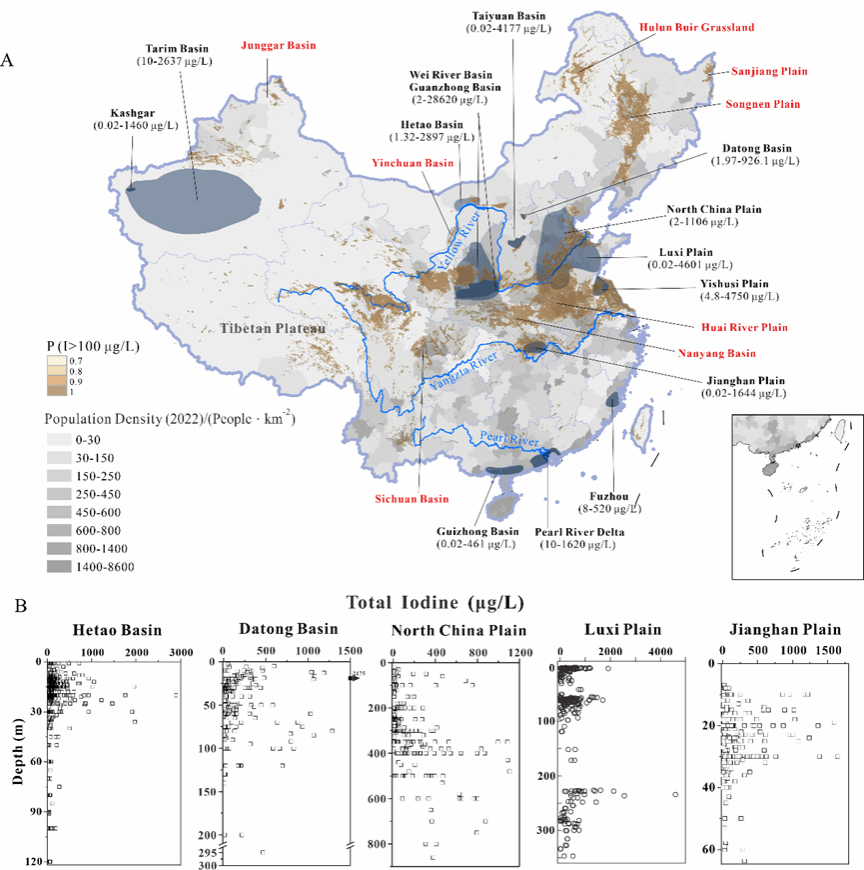

中国高碘地下水(>100 μg/L)广泛分布于内陆盆地/平原,如塔里木盆地、河套盆地、大同盆地、太原盆地、关中盆地、渭河盆地、江汉平原等,以及滨海地区,如华北平原、鲁西平原、沂沭泗平原、长江三角洲、珠江三角洲等(图1A)。浅层和深层含水层均观测到高碘地下水(图1B),尤其在滨海平原。除已调查的盆地/平原外,模型预测结果显示呼伦贝尔、三江平原、松嫩平原、南阳盆地、准噶尔盆地、四川盆地等地区可能存在高碘地下水。中国面临高碘地下水暴露风险的总人口约达3100万。

图1 中国高碘地下水的分布(蓝色斑块与黑色字体)和预测(棕色斑块与红色字体)(A),以及河套盆地、大同盆地、华北平原、鲁西平原和江汉平原地下水中碘浓度垂向分布图(B)。

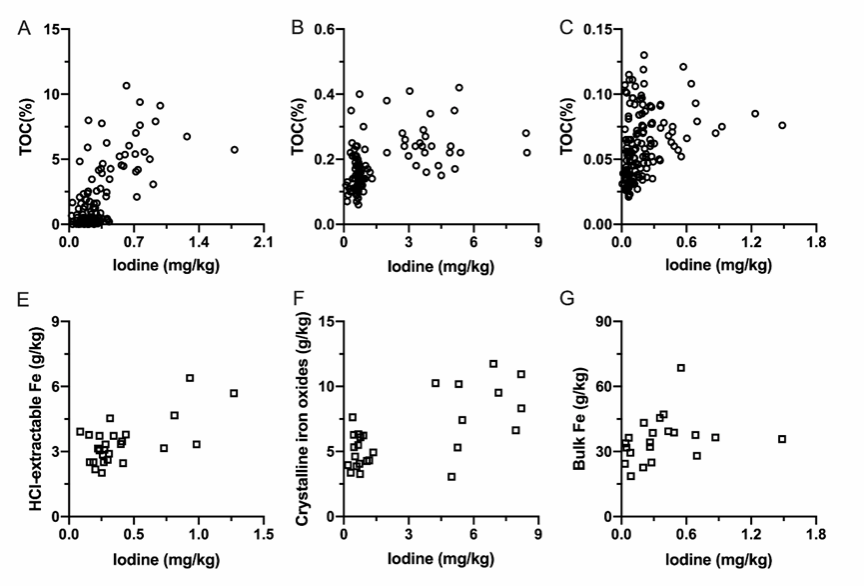

鉴于碘的亲生物特性,生物成因的陆相源/海相源的有机质和与有机质结合铁矿物是含水层中碘的主要物源(图2)。相对于内陆盆地,滨海地区浅层和深层地下水会因海侵或海水入侵直接受到海相碘的影响(海洋是地球上最大的碘库)。地下水系统中碘主要以碘酸根(IO3−)、碘离子(I−)和有机碘(OI)形态存在,其中水相中以I−为主,而固相沉积物中则以IO3−和OI为主。众多水文地质过程和生物地球化学过程能够促进含水层中沉积相的碘向地下水中释放,从而形成高碘地下水。

图2 大同盆地(A、E)、河套盆地(B、F)和华北平原(C、G)含水层钻孔沉积物样品中总碘浓度与总有机碳或不同类型铁浓度之间的关系。

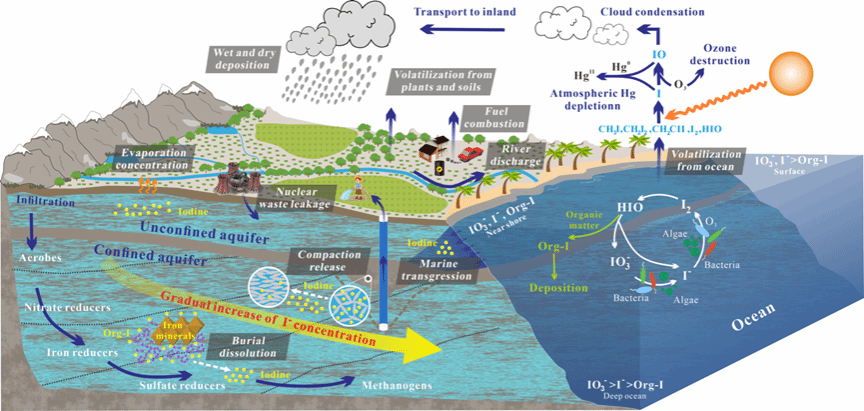

含水层中天然水文地质过程能够促进地下水中碘的富集。例如,强烈的蒸发作用可以促进碘在浅层地下水中的富集。随着地下水氧化还原条件的发育,富碘铁矿物的还原性溶解能够导致沉积相碘向地下水中的释放。平坦低洼的盆地/平原地区地下水流速通常缓慢,水岩相互作用时间较长,有利于地下水中碘的积累和富集。此外,过度抽取地下水等人类活动,会导致地下水系统中黏土层压实,从而将含碘或利于碘活化溶质(如有机质、竞争性离子)的孔隙水挤出至相邻含水层中。基于以上特征模式,归纳出控制高碘地下水形成的三个主要水文地质过程:蒸发浓缩、压密释放、还原溶解(图3)。

图3 全球碘循环和地下水系统中碘富集的宏观水文地质过程(蒸发浓缩、压密释放和埋藏溶解)。

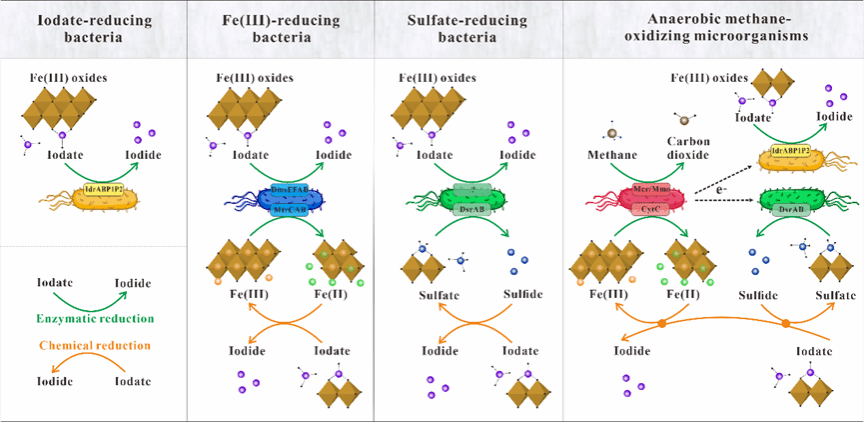

微生物介导的碘形态转化是地下水系统I−生成的主要推手。鉴于IO3−和OI是含水层沉积物中碘的主要形态,IO3−还原和OI降解对地下水中I−的形成和富集发挥着重要作用。含水层中的多种生物地球化学过程参与了IO3−还原,例如异化IO3−还原、铁还原、硫酸盐还原,和甲烷的厌氧氧化(图4)。其中既有直接的IO3−酶促还原,也包括间接的代谢还原态产物的IO3−化学还原。此外,OI中碘也能够通过微生物降解或脱卤作用释放到地下水中。

图4 碘酸盐还原的微观生物地球化学过程

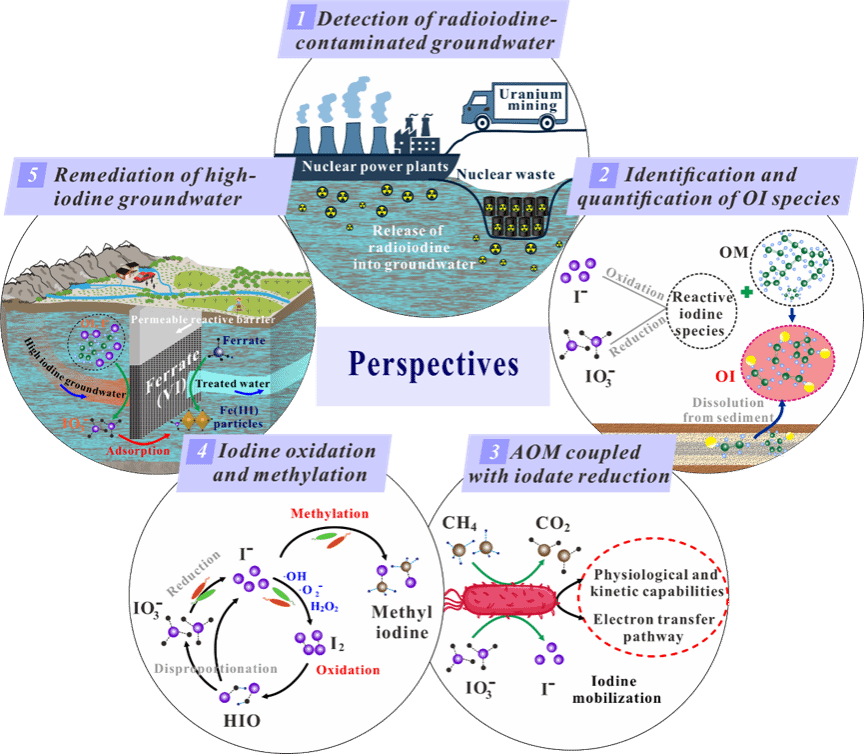

为了全面理解地下水系统中碘的水文-生物地球化学行为,探索可持续的地下水资源治理和供给方案,以及全球碘循环认识,本研究建议从以下五个方面(图5)开展工作:(1)核设施及核废料处置场地地下水系统放射性碘的监测和风险评估;(2)地下水系统OI种类的鉴定、定量以及形态转化;(3)甲烷厌氧氧化耦合IO3−还原的分子机理和环境效应;(4)地下水系统中I− 氧化和甲基化过程;(5)高碘地下水的原位修复技术。

图5 高碘地下水的未来研究方向

作者简介

第一作者:李俊霞,中国地质大学(武汉)环境学院教授,博士生导师,主要从事地下水水质与供水安全、环境水文地质、地下水环境等研究工作。以第一作者/通讯作者在Earth-Science Reviews、Environmental Science and Technology, Journal of Hydrology等期刊发表SCI论文29篇,主编/参与出版专著教材3部。担任Journal of Hydrology副主编。获省部级一等奖(自然资源科学技术奖)1项。Email: jxli@cug.edu.cn

通讯作者:王焰新,中国科学院院士,中国地质大学(武汉)环境学院教授,博士生导师。聚焦地下水水质研究的前沿科学问题,创新发展了水文地质理论与方法,并在安全供水实践中得到重要应用。现任国际重要期刊Annual Review of Environment and Resources和National Science Review编委、Journal of Earth Science主编,国际水文地质学家协会中国国家委员会副主席,国际地球化学协会会士、水岩相互作用工作组成员,国际医学地质学协会中国-爱尔兰医学地质联盟联合主席,中国环境科学学会副理事长,国家生态环境专家委员会委员,中国地质学会常务理事等职。曾获美国地下水协会 (NGWA) 颁发的“John Hem科学与工程杰出贡献奖”和国际水文地质学家协会 (IAH) 颁发的“应用水文地质奖”。Email: yx.wang@cug.edu.cn

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825225000959

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Vw4T726e6jIQSINSAVO3Xw